NIT, Maizuru College

Technical Support Center for Education and Research

H28年度 活動報告(能勢)

福井・舞鶴工業高等専門学校 技術職員合同研修会

概要

平成28年10月27日〜28日、福井高専において標記研修会が開催され、本校からは古林と能勢が参加させていただきました。

すぐお隣の高専でありながら、福井高専は東日本地域や東海・北陸地区、舞鶴高専は西日本地域や近畿地区に分類され、同じ研修に参加するなどの技術職員同士の交流は多くありませんでした。また、今後は第3ブロックとしての活動も増えることが予想されます。そこで、以前より情報担当者としての交流があった技術専門職員の内藤様を通じ、意見交換を中心とした訪問をお願いしたところ、意見交換だけでなく、講習会や発表会、工場見学を盛り込んだ合同研修会を企画してくださいました。

所感

意見交換(組織体制、取組、地域貢献、抱えている問題等)

技術職員の組織体制、内部研修、公開講座や出前授業などの地域貢献、抱えている問題などについて、それぞれの学校がスライドによる発表形式で紹介を行いました。体制や取組については、お互いに参考となる部分が多く、本校センターでも導入や見直しを検討したい点が多くありました。また、抱えている問題については、本研修で解決策を議論したり検討したりするには至らず、紹介し合うにとどまりました。

科研費講習会・研修報告会

福井高専の教育研究支援センターとしての取組である科研費講習会に参加させていただきました。技術専門員の堀井様が講師を務め、技術職員としての視点から申請のポイントをご講義いただきました。特に、テーマの選び方や技術職員が得意なテーマ、計画書のコツについては、堀井様の経験に基づくものであり、今後の活動の参考になるものでした。

続いて、センター主催の研修報告会を聴講しました。技術職員が参加した半期分の研修出張について、スライド形式での発表がありました。機構の初任者研修や東日本地域高専技術職員研修などの高専内のものだけでなく、東海・北陸地区の国立大学法人等対象の研修も含め、多くの報告がありました。会場にはセンター長と事務部長もお越しになり、活発に、また、ざっくばらんに質疑応答が行われていたのが印象的でした。

工場見学・授業見学・施設見学

メガネフレームメーカーである(株)シャルマンを見学させていただきました。チタンの高度な加工技術を持つ同社では、近年、脳外科・眼科用手術器具の開発・製造においても活躍されています。工場内の写真は省略しますが、丁寧に作り上げられていく過程を拝見することができました。

内藤様にご案内いただき、電子情報工学科4年生の実験をいくつか見学させていただきました。また、担当の先生方や学生の皆さんが、班分けやテーマの選択、実験内容について丁寧に説明してくださいました。その後、電気電子工学科では実験・実習設備見学をさせていただきました。

その他の施設見学では、敷地内をぐるりと案内していただきました。改修後の建物ではオープンスペース等が整備され、各種イベントに効果的に使用されているようでした。

まとめ

大変有意義な2日間を過ごさせていただきました。濃い研修内容に加え、福井高専の方々と交流することができて人的ネットワークが広がったのも非常に有益でした。今後についても、研修会や発表会への相互参加といった形で、お互い切磋琢磨しながら交流を深めていきたいと考えます。

本研修では、企画や調整、準備など、福井高専の皆様には大変お世話になりました。この場を借りて御礼申し上げます。

平成28年度 能力開発セミナー(LAN構築施工・評価技術コース) 於 ポリテクカレッジ京都

概要

平成28年7月23日〜24日、ポリテクカレッジ京都(舞鶴市)において、標記セミナーを受講しました。業務上、下位レイヤにあたるUTPケーブルの敷設も行うことが多く、また、障害対応時には問題切り分けの結果ケーブル不良と判断する状況も少なからずあります。

独学によりこれらの技術を身に付けてきたところですが、その中で感じたことは、実際の作業を通して学習することによりさらに理解が深まり、技術も向上するということと、常日頃手を動かすことが重要、ということです。

本セミナーでは、ネットワークの基本概念だけでなくLANの構築技術やネットワーク機器、ケーブルの圧着等について学ぶことができ、また、UTPケーブル施工不良の事例や高品質で効率的な作成方法と測定方法を習得することができることから、支援センターの研究活動経費にて受講させていただきました。

所感

第1日目

簡単なオリエンテーションの後、構内を見学させていただきました。写真は省略しますが、スイッチの設置状況、光配線およびLAN配線の敷設状況、サーバやコンピュータルームも見せていただきました。見学に合わせ、トラブルの事例も同時にご紹介いただきました。本校でも似たような事例もありましたが、エッジスイッチ用UPSでの事例などは今後の役に立つものでした。

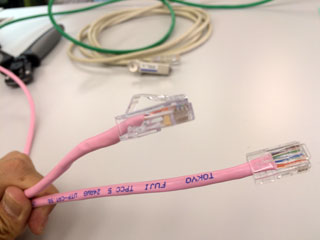

座学の後、Cat6のUTPケーブル作成の実習を行いました。本校では自作する機会がほとんどなく、貴重な経験をさせていただきました。また、Cat5eケーブル作成の実習も行いました。RJ-45モジュラープラグは、様々なメーカーのものがあります。Cat5eケーブルの作成には慣れていたのですが、プラグによって作業のしやすさが変わり、品質にも結び付くことが分かりました。

ケーブル作成後は簡易テスタによるチェックも行いました。

第2日目

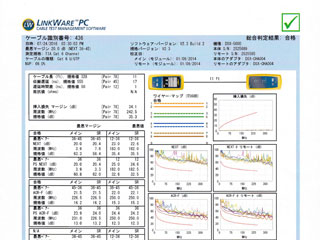

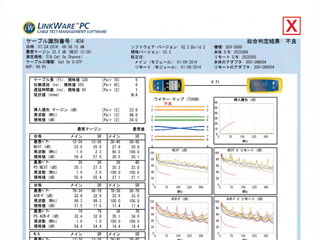

二日目は、FLUKE社の専用テスタによるケーブルの品質測定から行いました。このテスタは業界でも多く使用されており、吐き出されるレポートも品質検査の納品資料として広く利用されています。テスタの使用方法と、測定できる値、見るべきポイントなどを教えていただき、実際に測定を行いました。また、「より」を多く戻したケーブルやピン結線をわざと入れ替えたものなどの不良ケーブルを作成し、その測定も行い、どのように変化するかを観察しました。Cat5e、Cat6ともに、「より」を少し多めに戻したぐらいでは、結果は大きく変化しませんでした。多少性能は落ちましたが、基準は十分クリアしており「合格」となりました。しかしながら、実際に作業する際は「より」の戻しは最小限にしておいた方が無難なようです。その他によくある失敗として、プラグの先までケーブルが届いていない、ピンが斜めに刺さっている、などがあり、こちらの方が品質低下が顕著に表れました。

座学をはさみ、最後にiperfやttcpを使用したPC間の通信速度測定を行い、セミナーは終了となりました。

まとめ

業務上、上記レポートを納品資料として確認することがあります。今後は見るべきポイントを意識してレポートを確認することができそうです。また、ケーブル作成についても注意すべき点を抑えることができ、技能も向上しました。トラブル事例や普段のネットワーク機器の運用方法、メーカーごとの機器の使用感、運用担当者として同じような苦労話もお聞きでき、有意義なセミナーでした。