明石海峡大橋:世界最長の吊橋

人々が生活するために必要な橋や道路、上下水道、住宅などを建設します。そんな仕事をするのが建設技術者の使命です。

「インフラ」とは、インフラストラクチャーの略で、社会基盤ともいい、人々が安全に安心して暮らしていくために必要な道路・河川堤防・鉄道・上下水道・学校・病院などの生活の基盤となる施設のことです。

明石海峡大橋:世界最長の吊橋

人、自転車、自動車、列車などが川や海、道路や鉄道を越えるときに使います。明石海峡大橋は塔と塔の間が1991mあって世界一です。

島と島を結んだり、国と国をつなぐ橋もあります。 関東大震災のときは、多くの橋が木造だったので橋が燃えてしまい、避難することができずに多くの人が亡くなりました。そのため、それからは燃えない鋼やコンクリートの橋をかけるようになりました。

阪神淡路大震災では、多くの道路橋や鉄道橋が壊れてしまい、日本の東西の物流を寸断してしまいました。現在では阪神淡路大震災のような地震が来ても大きく壊れないような対策をしています。

橋を作ることによって、行きたいところにひとまたぎで行けるようになります。

舞鶴クレインブリッジ:斜張橋

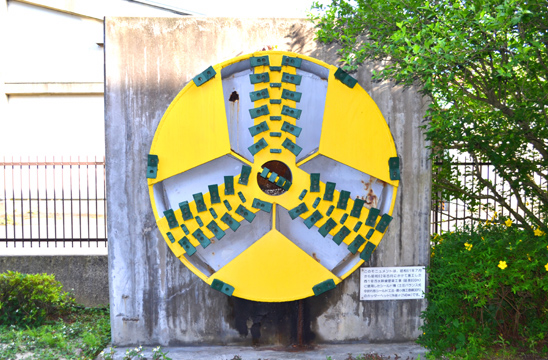

鳥取豊岡宮津自動車道の架設現場

(鋼I桁橋)

新名神高速道路の架設現場

(PCバタフライウエブ橋)

トンネル坑道(こうどう)入口

トンネルには、道路や鉄道が山の中を突き抜ける山岳(さんがく)トンネル、地下鉄などの都市トンネル、海や川の底を通る水底(すいてい)トンネルがあります。北海道と本州を結ぶ青函トンネルは海底の鉄道トンネルとして新幹線も通っていることで有名です。都市トンネルには、地下鉄以外に下水道のトンネルや洪水を防ぐために水を貯めるためのトンネルもあります。

トンネルを掘ることで遠回りをせずに山の向こう側に行けるようになります。

トンネル切羽(きりは)

舞鶴若狭自動車道のトンネル

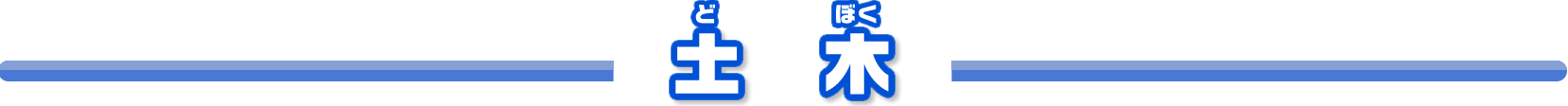

舞鶴市下水道用シールドマシンの

カッターフェイス

舞鶴若狭自動車道の工事現場

昔から人々が歩いたところが道となり、現在の道路のもとになっています。奈良時代の律令道路や江戸時代の五街道などがあります。現在では、一般国道や自動車専用道路などがあり、人や物の移動に欠かせないインフラです。道路を作るためには、山を切り取ったり、土を積み重ねたり、橋やトンネルも作っていきます。また、道路の表面は自動車などが走りやすく、凸凹(でこぼこ)にならないようにアスファルトやコンクリートで舗装されています。

新しい道路を作ったり、道路を広げることで渋滞が減ったり、災害のときの避難や救援物資の輸送がしやすくなります。

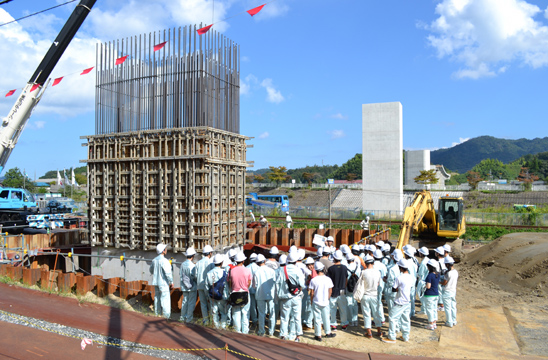

鳥取豊岡宮津自動車道の工事現場

鳥取豊岡宮津自動車道の工事現場

ダム現場の工事用道路

鉄道の駅(ポルト)

明治時代から建設が始まった鉄道は、多くの人や物を少ないエネルギーで運ぶことができるインフラです。鉄道は、路面電車やモノレール、地下鉄、在来線、新幹線、リニア新幹線などさまざまな種類があります。鉄道の方が道路より歴史があり、橋やトンネルなどの技術の積み重ねやメンテナンスの仕組みなどがしっかりとされています。

新しい鉄道や駅をつくることで、人々の暮らしや町の姿が変わります。

路面電車(ポルト)

沖縄モノレール

モノレールの軌道

黒部第四ダム(アーチダム)

ダムには、農業に必要な水、飲み水、工業用水など人々の生活に必要な水を貯めたり、洪水を防いだり、発電するなどの役割があります.自然の地形を利用してダムを作りますが、それによって自然環境を大きく変えることになります。しかし、気候変動による水不足や豪雨への備えや水力発電のために、この先もダムは必要となります。

ダムを作ることで、人の生活に必要不可欠な水を貯めて利用することができます。

九頭竜ダム(ロックフィルダム)

黒部峡谷鉄道から見えるダム

黒部峡谷鉄道から見えるダム

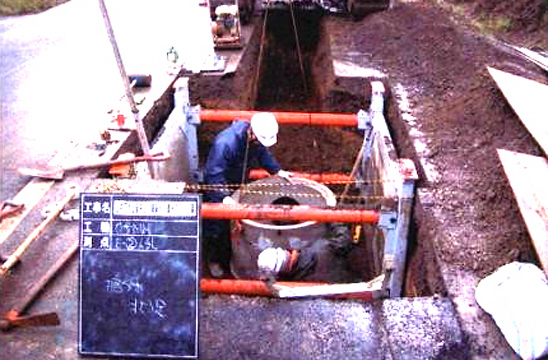

水道の管の敷設

安全で衛生的な飲み水が蛇口から出てくることが普通のこと、にするためには、水を確保し、綺麗にして、配管をとおして家庭まで届け続ける必要があります。ダムや堰(せき)、浄水場などの施設はもちろんのこと、いろんな大きさの水道管を敷設(ふせつ)していますが、これらが常に衛生的であることを監視しておかなければなりません。

上水道があるおかげで、人々は安心して暮らせます。外国には、水道水を直接飲むことのできない国も多くあります。

浄水施設

桂貯水池(舞鶴市)

海軍鎮守府専用の

桂貯水池堰堤(えんてい)

下水管の敷設

下水道は、雨水やみなさんが家庭で使った水、トイレで流した汚物を集めていろいろな施設や薬品を使って綺麗にしてから海や川に流します、みなさんの暮らしを健康で衛生的なものにするために欠かすことのできないインフラです、地震や災害で下水道が使えなくなると、衛生環境が悪くなり、病気や伝染病の危険性が高くなります。

下水道があるおかげで、清潔で健康的な生活をおくることができます。

下水マンホール

下水処理場

浄化槽の設置

増水時の河川の様子

川の中には、洪水を防いだり、川の水を利用するための施設がつくられています。堤防や段差工は台風や豪雨の時に川に集まった水があふれ出さないようにする施設です。堰(せき)は農業などに利用する水を川から取り出すための施設です。川の水は大切なものですが、洪水になってしまうと街や家を汚したり壊したりします。

川の水を上手にコントロールすることで洪水を防ぐことができているのです。

農業用水用の堰

舞鶴国際埠頭

日本の貿易量(重さ)のうち99.7%が船によって運ばれています。また、漁業や国内の輸送のためにも港は非常に重要な施設です。大きな船が接岸できる岸壁やコンテナなどの荷物の積み下ろし施設を整備したり港の深さを確保する浚渫(しゅんせつ)をおこなうなど、港の機能を良くしたり保つことは大切です。

港を常に使える状態にしておくことは、貿易や漁業を行うための大切な第一歩です。

消波ブロック

人は独りでは生きていけません。人同士が助けあって生きる場所が「まち」です。そして、そのまちの何処に道路や鉄道が通って、住宅はどのあたりにあるのか、市役所や公園や美術館は何処にあるべきかを考えることが都市計画です。そのまちらしさを活かした行政のルールづくりや実行が大切です。

皆さんが教育を受けるための施設です。最近では、地震が来ても壊れないようにするため「耐震補強」がされています。小学校・中学校・高校・大学などは同じように見えますが、校舎をつくる上ではいろいろ考えないといけないことが違うのです。廊下の幅や階段の一段の高さなど、いろいろ決まりがあるんですよ。

人の暮しの中にある憩いの場です。大人も子どもも太陽の光をのんびりと感じることができます。また、災害時には避難場所になることもあります。新しくつくられるものもあれば、江戸時代に武士の庭園だったものを公園として開放したものもあります。子どものための遊具や、人が歩くことができる散歩道などがあります。

ひとが文化的な生活をするために必要な施設です。美術品を鑑賞するための美術館、動物のことを知るための動物園、地域のことを学ぶための郷土資料館などがあります。人間らしく生きるためにとても大事な施設です。個性的な建築物が誕生しやすい施設でもあります。

本を貸し出してくれる施設です。「国立国会図書館」というところは、日本中の本を全部集めているところなので、本を閉まっておく「書庫」がとても広くて、貸出はできません。皆さんのおうちの近くにあるのは「地域図書館」だと思いますが、その場合は本を読む閲覧室が広々としていて、貸出するための本がたくさん置かれていることでしょう。図書館にもいろいろあるのです。

世界には色々な宗教があります。その宗教のための建物がお寺や神社、教会などです。信じている宗教は人それぞれ違いますが、それぞれが信じて大事に思っている宗教を尊重してあげないといけません。そんなわけで古くから大事に残されてきた建物が多いので、歴史的価値の高い建築物が日本にはたくさんあります。

病気や怪我になった時に行く施設です。治療も入院もできる「病院」や、治療をしてもらうだけの「診療所」などがあります。病院をつくるときは、患者さんが安心して治療を受けられることと、病院で働いているお医者さんや看護師さんが働きやすいことの両方を考えないといけません。また、衛生的であることが最重要です。

住宅建築

個人の住宅は、人々が豊かな生活をおくるための場所であり、快適で安心して住めることが大切です。体を自由に動かせない人への配慮やけがをしにくい工夫などに加え、台風や地震でこわれにくい住宅を建てる必要があります。また、建物は改装して使い方を変えることができるため、古くて歴史的に価値のある建物を活用しながら保存することもできます。

幸せな生活をすごすために必要な住宅は、生活の場であり、かけがえのない空間です。

住宅建築