1月15日 2025

1月10日 2025

"仲良く楽しく"がモットーのバドミントン部には、現在38名の部員が在籍しています。

毎年胸を借りている福井高専との交歓試合が5月18日(土)に行われ、選手間での競技や交流だけでなく技術指導もしていただきました。

今年度の近畿地区高専大会は本校主管で6月29日(土)~30日(日)に舞鶴文化公園体育館で行われました。惜しくも表彰台には届きませんでしたが、昨年度にはなかった戦績をあげることができました。

また、9月28日(土)には体力づくりも兼ねて、吹奏楽部と合同で松尾寺駅周辺の清掃活動に参加しました。普段からお世話になっている地域の方々に、バドミントン競技とは異なる形での恩返しに努めました。部員たちも普段の練習とは違う汗を流す中で、達成感が得られたようでした。

今後もバドミントン競技に必要な体力・技術・精神力を鍛えるため、いろいろな活動にも挑戦していければと思います。

1月9日 2025

新年が明け約10日が経ちました。大雪の予報も出ておりますが、1月9日時点では、積雪はほとんどありません。

さて、1月11日には特別選抜試験が実施され、1月20日からは学力検査選抜の出願が始まります。

それに向けて専用サイトでは、学力検査選抜の出願情報入力が開始されました。

以下のリンクから出願手続きが進められますのでたくさんの出願を心よりお待ちしております。

出願で分からないことがございましたらお気軽にお問合せ下さい。

12月20日 2024

12月18日 2024

12月11日 2024

12月9日 2024

5年生の選択科目、人文特論IIAの授業において、「舞鶴高専の学生生活の一端を発信する」動画を制作しました。

夏休み以降も修正を進め、ようやく全動画8本(うち1本はショート動画)の公開が完了しました。

5年間本校で過ごしてきた学生たちが、それぞれの視点で学生生活を切り抜いた動画たちです。

10月初旬から断続的に公開してきて、今年度の高専祭を告知するものもあり、既にご覧いただけた方もいるかと思いますが、どうぞ温かい目でご覧いただければ幸いです。

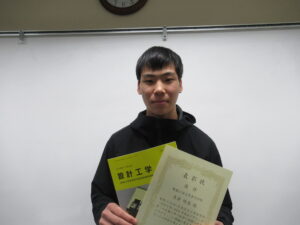

なお、既報の通り、最優秀賞に輝いたグループには、校長褒活賞が贈られました。

公開動画とグループ名

最優秀賞(校長褒活賞)

『舞鶴高専のある場所について』つくね

優秀作品(公開順)

『舞鶴高専 鶴友寮 寮生活にあると便利なもの5選』スタジオ鶴友

『【学生制作】2024年度の高専祭で展示予定のゲーム紹介』ゲーム制作班

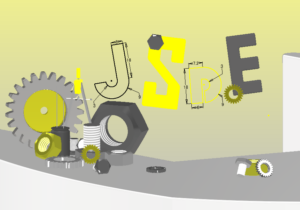

『【学生制作】[徹底解説] Youは何のために研究を?』S科広報班

『第58回高専祭 1分でMプロジェクト紹介!! 』Mプロジェクト広報

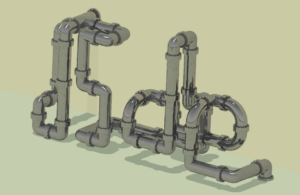

『建築学生 舞鶴高専生の場合』ブループリント

『舞鶴高専生のリアルな日常』ちーむ行永

『高専生に学校の魅力やおすすめスポット聞いてみた!』チームべりんだ

12月4日 2024

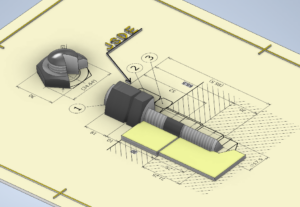

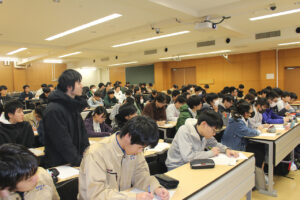

COMPASS 5.0 半導体分野 実践校の取り組みの一つとして、令和6年12月2日(月)にJEITA(電子情報技術産業協会)半導体部会主催の出前授業を電子制御工学科3、4、5年生が受講しました。

東芝デバイス&ストレージ(株)技術企画部 井関祐二氏による「半導体が拓く未来 ―エレクトロニクス・半導体産業の動向―」として、半導体とは、Society 5.0について、日本の主要半導体の紹介、半導体製造・前工程などについて講義していただきました。次に、(株)東芝 研究開発センター 先端デバイス研究所 電子デバイスラボラトリー 木本真一氏による「高専OB 就業体験談」として、経歴を含めた自己紹介、業務紹介、就活アドバイスなどについて講義していただきました。質疑応答では、活発な質疑が交わされ、半導体業界に興味を示す学生が多く見られました。

今回の出前授業で今後も発展が期待される半導体製造業界に大変興味を持ってくれたようです。

今回の出前授業を実施するにあたり、東芝デバイス&ストレージ(株) 大原征子氏に多大なるご支援いただき、ありがとうございました。

12月3日 2024